أثير- زاهر بن حارث المحروقي

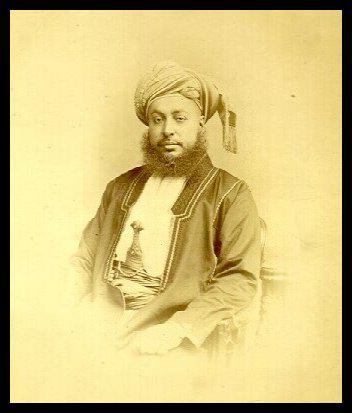

إذا كان السيد حمود بن أحمد البوسعيدي قد اشتهر بأوقافه الخيرية، فإنّ هناك جانبًا آخر في حياته لم يشتهر كما اشتهرت أعمالُه الخيرية، وهو كتابته لأدب الرحلات، ولم يكن الوحيد الذي تناول هذا الأدب، فهناك آخرون كتبوا مشاهداتهم ورحلاتهم من زنجبار إلى الحجاز والشام ومصر وإسطنبول وأوروبا وغيرها من المدن والأمصار، مثل زاهر بن سعيد الذي ألف كتاب “تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار” عن رحلة السلطان برغش بن سعيد إلى بريطانيا، والشيخ محمد بن علي البرواني الذي ألف كتاب “رحلة أبي الحارث”، وصدر أول مرة في زنجبار في عام 1915م، لخّص فيه تجربة رحلته إلى مصر والشام، ولمشاهداته لما وقعت عليه عينه هناك، بأسلوب وصفي رقيق العبارة، وهو ما سبق وأن فعله السيد حمود البوسعيدي في كتابه “الدر المنظوم في ذكر محاسن الأمصار والرسوم” الصادر عن وزارة التراث والثقافة بتقديم وتحقيق الدكتور محمد المحروقي في عام 2006م.

رافق السيد حمود السلطانَ برغش بن سعيد سلطان زنجبار إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك ابتداءً من يوم 26 شوال من عام 1288 هجرية - الثامن من يناير عام 1872م، وهدفُ الرحلة - كما يؤكد الكاتب - هو إحياء شعيرة السياحة التي هي «من سنن الأنبياء والسادة الأتقياء، وفيها تضرب الأمثال والعبر».

يشير المؤلف إلى أنه بعد سفر ثمانية عشر يومًا، أي في 14 من ذي القعدة وصلوا إلى ميناء جدة، ثم منها إلى مكة المكرمة لأداء شعيرة الحج، ثم سافر السلطان برغش إلى المدينة المنوّرة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عائدًا إلى جدة فزنجبار، ويفترق هنا الاثنان إذ يبقى السيد حمود في مكة المكرمة «مجاورًا لبيت الله الحرام وزمزم والمقام»، ثم يزور مدينة الطائف، ليبدأ بعد ذلك رحلة أخرى إلى بلدان تقع ضمن نفوذ الدولة العثمانية هي مصر التي يزور فيها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وما كان يعرف بأرض الشام، زائرًا دمشق والقدس وبيروت.

ويكشف الكتاب عن إعجاب السيد حمود البوسعيدي بما رأى من مظاهر الحياة العصرية في الأماكن التي زارها ممّا يتصل بالصناعة والاتصالات والنقل والقصور والحدائق والحياة العلمية الزاهرة، مقارنًا كلّ مشاهداته بالبيئة التي قدِم منها، وهي زنجبار، ولا يخفى إعجابه بما يشاهده، فيتحدّثُ مثلًا عن مطبعة الكتب في القاهرة، وأنّ بها عشرة من العلماء لتصحيح الكتب، ويتحدّث عن صناعة الورق وطريقتي الطبع المختلفتين بالحجر والرصاص. كما أنه يتحدّث عن “كرخانة السراج” وهي المولدات الكهربائية الكبيرة التي أدهشه كيف أنها تشعل المصابيح في البيوت والطرقات. أما في دمشق فتستوقفه آلة صب الحديد فيقول: «ورأينا فيها كارخانات تعمل الحديد وآلة مراكب الدخان والكراكات التي تحفر البحر، والمحل الذي يصلحون فيه المراكب، وفيها يصبون الحديد مثل الرصاص، وعندهم آلات تقطع الحديد وتبرمه وتسحله مثل الشمع ليس مثل الخشب، بل الخشب أقوى منه وهو بارد بلا إدخال النار، وشيء من الآلات تطرُق الحديد وتشرخ الأخشاب وتقطعه للنجار، وهي تعمل بالنار، وهذه الكرخانات للفرنسيس». ويقصد الفرنسيين.

وفي الشام يصل يافا أولًا ويروقه تنظيمها إذ هي: «متفردة بشكلها فوق جبل. والبيوت فوق بعضها البعض، وشيء من الطرق يوصل للغرف العالية. وبنيانها أغلبه بالحجارة المنحوتة». ويشير إلى جودة فواكهها وإلى سكانها من النصارى الذين أثنى كثيرًا على أقوالهم وأفعالهم الموافقة للمسلمين، ويتعرف هناك على الفرق بين القسيسين والرهبان؛ “فالقسيسون يخالطون الناس في الكنائس وغيرها، والرهبان ينقطعون في الصوامع ولا يخالطون الناس”. من يافا يسافر على الخيل إلى بيت المقدس، فيجدها مدينة كبيرة عليها سور وأرضها غير مستوية، وبيوتها قديمة، وأغلب سكانها نصارى ويهود، ويقدِّم وصفًا دقيقًا للمسجد الأقصى، فيقول: «وهو مسجد عظيم لا مثيل له، يعجز الوصف عن وصفه. وفيه محاريب الأنبياء عليهم السلام. ونزلنا أسفله ورأينا بناءه القديم الذي بناه النبيُّ سليمان بن داوود عليهما السلام، وهو بالحجارة. والبناء الثاني وضع على أساسه السابق، وكلُ محراب في محله على أساسه»، ويستطرد في وصف جمال بنائه وفخامته. كما أنه يقدِّم وصفًا آخر عن كنيسة القيامة وما بها من زينة وزخرف وأواني ذهب وفضة وتماثيل، وينقل ما رأى بأسلوبه الفريد: «وزعْمُهم (أي النصارى) أنه الموضع الذي قُتل فيه سيدنا عيسى عليه السلام، ما تركوا شيئًا من ذلك حتى الدم مصور، وموضع ما دفن صورة قبر على حجر مثل الكهرب وعليه شيء كثير مما ذكرته. وصورة سيدتنا مريم في صباها وعليها من اللباس والحلي والجواهر ما لا يوصف. الحاصل أنّ العقل لا يسع ما رأينا ويعجز الواصف عن وصفه».

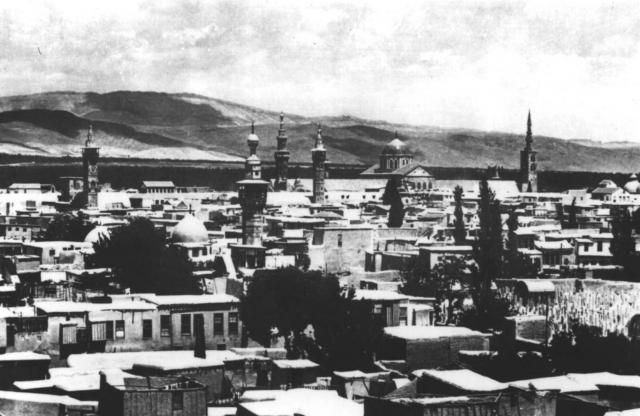

ومن القدس يذهب إلى بيروت التي لا يقيم بها طويلًا ويصفها وصفًا سريعًا، فهي «مدينة طيبة فيها من المأكل الفاخر من الفواكه وغيرها شيء كثير. وأكثر سكانها نصارى ويهود، وبقدر الربع المسلمون فيها، والثلاثة الأرباع كفرة. وفيها جملة أسواق وبيوت فاخرة وبساتين، وأغلب طرقها مفروشة بالحجر. الحاصل أنها بلد حسنة وهواؤها صحيح»، ويبدو أنّ بيروت لم تكن سوى محطة في طريقه إلى دمشق؛ ففي عربة تجرها الخيل، يسميها “الكروسة”، سافر السيد حمود إلى دمشق، فوجدها «مدينة عظيمة، وفيها جملة أسواق ومساجد وحمامات، شيء كثير. وفي أسواقها شيء كثير من بضائع وغيرها من المآكل والمشارب والفواكه الفاخرة شيء لا يوصف. وحولها البساتين، والجبل دائر عليها محدق بها كلجّة البحر. ويدور الجبل حول البساتين كالسور. وتسقيها سبعة أنهار كبار وتتفرق على جملة أنهار أصغر. وما رأيتُ بلدًا مثلها، كثيرة المياه في كلِّ بيت بركة أو بركتان»، ثم يذكر قِدم البلد والجامع الأموي فيها، ويقدِّم وصفًا تفصيليًّا عن بنائه، ويصف دمشق أنها “جنة الدنيا”.

ومن الشام يعود المؤلف إلى مصر فالحجاز حيث يبلغ جدة في الأول من شعبان سنة 1289 ه، الموافق 4 أكتوبر 1872م، ومنها إلى مكة المكرمة حيث ينتهي سرد أحداث رحلته.

يقول الدكتور محمد المحروقي في مقدمة الكتاب، بعد أن اختصر مراحل الرحلة: “وعندما نحاول التعرف على شخصية الكاتب من خلال رحلته فأول وأبرز سمة هي سمة الالتزام الديني، فبين أيدينا نص لفقيه وقور ممتثل لأوامر الشريعة فيما يأتي ويترك، وقد رأينا أنّ أهمّ سبب لرحلته هذه كان سببًا دينيًّا، إذ هو «إحياء سُنّة من سنن الأنبياء والسادة الأتقياء»، كما قال. ويصف المحروقي الرحلة بأنها سياحة روحية لكسب المعرفة وتعزيز الشعور الديني، “ولذا فإنه يهتم كثيرًا بزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام والصحابة والأولياء الكرام، ذاكرًا مشاهداته بتفصيل محب في ثنايا عرضه لخط رحلته. ودلالة على الأهمية المركزية لهذه المزارات نجده يعود ويفرد لها فصلًا خاصًا يصف فيها أماكنها تسهيلًا للمطالع للكتاب، وعندما لا يتمكن من الوصول إلى بعضها في الشام، نجده يعتذر بشدة عن تقصير اضطر إليه بسبب عارض المواصلات، يقول: «وما بين بيروت ودمشق يذكرون قبور أنبياء منهم إلياس وشيث عليهما السلام، وهما في ناحية من الطريق، هكذا أخبرونا لأننا مررنا بعيدًا عنها، ولم يمكن لنا الوصول إليها، ولأجل ذلك صحّ لنا مانع، وقرأنا لهم الفاتحة من بعد، ونرجو من الله القبول».

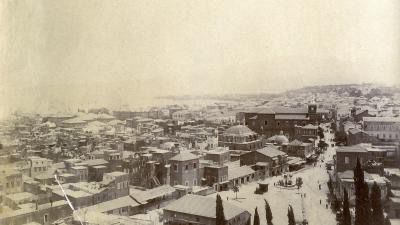

في كتابه كثيرًا ما قارن السيد حمود بين مشاهداته وواقع زنجبار؛ ومن ذلك وصفه لمدينة القاهرة كما بدت له من فوق تلة القلعة وعظمتها وكثرة بيوتها، “وأن زنجبار في السعة والقيمة عن محلة واحدة في مصر (القاهرة). ويصف زيارته للأزهر، ويذكر أنّ عدد المعلمين به كان 200 تقريبًا، وعدد الطلبة 5800 طالب، ويذكر المنح التي تقدِّمها الدولة للمتعلمين وعدد الكتب الكثيرة في الجامع، ويقدِّرها بنحو 200 صندوق، وأنّ عدد المساجد في القاهرة ثلاثة آلاف مسجد.

يبدو أنّ السيد حمود - في كلِّ مقارناته - كان يوجِّه رسالة مباشرة إلى السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار، لنقل مثل ذلك التطور إلى بلده، وبالفعل فإنّ السلطان برغش - عمومًا - له الفضل الكبير في تطوير زنجبار عمرانيًّا وثقافيًّا، وأدخل إليها كلَّ التطور، فلا عجب أن يصفه الشيخ سعيد بن علي المغيري في كتابه “جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار” بأنه “آخر سلاطين زنجبار معنىً واسمًا” ص 327.

لقد أظهر كتاب “الدر المنظور في ذكر محاسن الأمصار والرسوم” للسيد حمود بن أحمد البوسعيدي وجهًا آخر له؛ ففي هذه الرحلة التي جاور فيها الحرم، وأوقف من حُرِّ ماله بيتَيْ الرباط الكبير والصغير لفقراء الحُجّاج من عُمان وزنجبار، واشتهر بأوقافه الكثيرة، إلا أنّه في هذا الكتاب يظهر إنسانًا مثقفًا محللًا وملمًّا بالثقافات والأديان الأخرى، وربما ما ميّز الكتاب - رغم لغته البسيطة التي يفهمها العامة - هي تلك الرسائل التي كان يوجهها للسلطان برغش بأسلوب غير مباشر كما سبقت الإشارة.

مصدر الصور: أرشيف د.محمد العريمي