أثير- د. محمد بن حمد العريمي

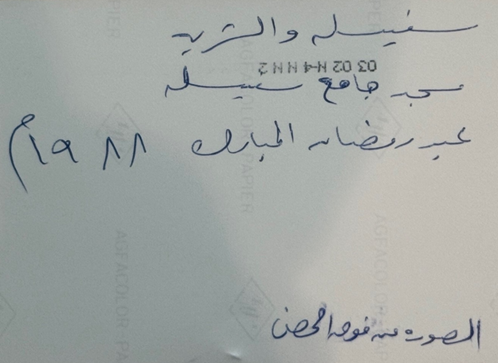

في أحد أيام شهر مايو من عام 1988م وقف المصوّر عبدالله بن محمد بن حمد الغيلاني ممسكًا بكاميرته على أحد أطراف التلة العالية التي يعلوها حصن سنيسلة، ذلك المعلم العريق الذي ظلّ شاهدًا على تحولات المكان والزمان في مدينة صور.

وقف الغيلاني في صمتٍ وتأمّل، وهو العاشق للتصوير منذ ستينيات القرن الماضي، في زمنٍ كانت فيه الكاميرا أداة نادرة، تثير الدهشة أكثر مما توحي بالألفة، لكنها بالنسبة له كانت نافذةً مفتوحة على الذاكرة.

تلك الآلة التي حملها بين يديه لم تكن مجرد وسيلة توثيق، بل رفيقة درب، سجّل بها ملامح المدينة، والتقط عبر عدستها حكاياتٍ صامتة عن الأزقة، والموانئ، والسفن، والوجوه، وعن مدنٍ اقترب من تفاصيلها حتى أصبحت جزءًا من أرشيفه الشخصي، وجزءًا من ذاكرة صور نفسها.

اختار عبدالله الغيلاني موضعه بعناية، على إحدى تلال المكان، مؤمنًا أن المكان المرتفع يمنح الصورة سعة الرؤية وصدق الشهادة، كيف لا وهو سليل أسرةٍ مارست الملاحة البحرية أبًا عن جد ويدرك جيدًا ماذا يعني دقّة تحديد المكان بالنسبة للربّان، ومن هناك، شرع في التقاط صورة بانورامية عامة للمشهد المحيط، مستحضرًا إحساس المسؤولية تجاه الزمن، وهو يوثّق بعضًا من تفاصيل مدينته العريقة، مدركًا أن ما يراه بعينه اليوم قد يتحول غدًا إلى تاريخ لا يُستعاد إلا عبر الصورة.

في التلة التي اختارها، اعتادت الريح أن تمرّ خفيفةً وتترك أثرها على الحصى، ظلّ المكان يراقب صور بصمت. لم يكن يتكلم، لكنه كان يحفظ كل شيء؛ خطو العابرين، وصدى السيارات الأولى، وظلال الحصن وهو يتمدد مع الشمس وينكمش عند الغروب.

مرت الأعوام، ولم تتحرك التلة. كانت ترى كل شيء يتغيّر، دون أن تُغيّر موقعها. رأت الطريق يزداد اتساعًا، والمباني تتقارب، والمدينة تكبر كما يكبر طفلٌ في حضن الأيام. لم يعد الفراغ وحده سيّد المشهد؛ جاءت البيوت، ثم الأحياء، ثم الأشجار التي زُرعت لتقول إن المكان لم يعد عابرًا، بل مستقرًا.

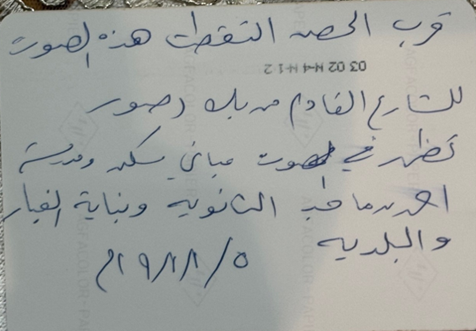

بعد (38) عامًا، ومن ذات التلّة التي وقف عليها المصوّر عبدالله بن محمد الغيلاني يومًا ما، قررت ”أثير“ أن تنفض الغبار عن تلك الصور التي التقطها المصوّر الغيلاني ، وأن تتتبّع تفاصيلها بعينٍ جديدة، لا بوصفها مجرد لقطاتٍ عابرة، بل باعتبارها وثائق بصرية تختزن ذاكرة المكان، وتفتح نافذةً للمقارنة بين ما كان وما صار، مستعيدةً عبرها ملامح التحوّل العمراني والإنساني الذي شهدته المنطقة عبر ما يقارب أربعة عقود من الزمن، فكان أن انتقت ثلاث صور تحكي بعضًا من تفاصيل المدينة الغارقة في التاريخ والمتطلعة إلى المستقبل.

إن ذاكرة المكان لا تُرى دائمًا، لكنها تُحسّ. تسكن في الفارق بين صورتين، وفي المسافة بين ما كان وما صار، ومن هذه التلة، سيظل المكان شاهدًا أمينًا، يروي حكايته لمن يعرف كيف يصغي للصمت.

سنيسلة… حين تعلّم الحصن معنى الزمن

في الصورة الأولى، قبل ثمانيةٍ وثلاثين عامًا، كان ”حصن سنيسلة“ أشبه بأثرٍ خرج تَوًّا من رحم الأرض. جدران متعبة، أبراج متباعدة، وسكون يلفّ المكان كأنه امتداد للصحراء نفسها. لا طريق يقود إليه بوضوح، ولا ظلّ يرافقه سوى ظلّه القصير عند المغيب. كان الحصن يومها يقف وحيدًا، لا يطلب شيئًا من المكان، ولا يمنحه سوى الذاكرة.

كانت الحجارة تحيط به بلا أسوار متكاملة، والريح تمرّ عبر أطلاله كما تمرّ عبر فكرةٍ قديمة. لم يكن المشهد يشي بالقوة، بل بالبقاء؛ بقدرة الحجر على الانتظار الطويل، وعلى تحمّل النسيان دون شكوى. ثم مضى الزمن.

وفي الصورة الثانية، يعود ”سنيسلة“، لا بوصفه أطلالًا، بل بوصفه حضورًا. جدرانه مستقيمة، أبراجه متماسكة، وسوره ممتد كأنه يستعيد قامته بعد غياب. الطريق يقف أمامه، والنخيل يجاوره، والعلم يرفرف فوقه، لا ليُعلن ملكية، بل ليؤكد أن الذاكرة قد استعيدت.

لم يعد الحصن وحيدًا. صار محاطًا بعناية، وبمدينة تعرف قيمته. لكنه، في عمقه، لم يتغيّر. الحجر هو الحجر، والصمت هو الصمت، غير أن الصمت هنا صار مسموعًا، وصار يقول: ”كنت هنا… وعدت“.

بين الصورتين، لم يتبدّل حصن سنيسلة بقدر ما تبدّلت نظرتنا إليه. في الأولى رأيناه بقايا زمن، وفي الثانية رأيناه زمنًا كاملًا قائمًا، وكأن الحصن لم يكن ينتظر الترميم، بل ينتظر أن يُفهم.

الحصن لا يحنّ ولا يندم. هو يعرف أن الزمن لا يعود، وأن المكان لا يبقى على حاله. لكنه يعرف أيضًا أن ما يبقى حقًا ليس الفراغ ولا الضجيج، بل القدرة على الوقوف كما هو، فيما يتغير كل شيء، وبين عامٍ وآخر، ظلّ سنيسلة يفعل ما يجيده منذ البداية: أن يكون شاهدًا أمينًا، يرى المدينة تكبر… ولا يكبر عليها.

هكذا يقف حصن سنيسلة اليوم: لا ينافس المدينة، ولا يخاصم الماضي. يقف فقط، كما يفعل الحكماء، شاهدًا على أن ما يُحفظ بالذاكرة يمكن أن يعود أقوى مما كان.

حي سنيسلة… حين تغيّر المشهد وبقيت الذاكرة

في الصورة الثانية، يعود حي سنيسلة إلى زمنٍ كانت فيه البيوت متقاربة كأحاديث الجيران، متواضعة في علوّها، متشابهة في ألوانها، كأنها خرجت من يدٍ واحدة وروحٍ واحدة. الأزقة ضيقة، والفراغ قليل، والمآذن ترتفع بهدوء فوق السطوح، لا لتغلب المشهد بل لتباركه. كان البحر حاضرًا في الخلفية، يلوّح للحيّ من بعيد، جزءًا من يومه وذاكرته ورزقه.

ثمانية وثلاثون عامًا مرّت، وفي الصورة الثانية يبدو الحي وكأنه تنفّس على مهل ثم اتّسع. اتسعت الطرق، وابتعدت البيوت عن بعضها، وظهر الفراغ لا بوصفه نقصًا، بل مساحةً مقصودة. المآذن ما تزال في مكانها، لكنها باتت ترى أبعد، وتخاطب مدينة أكبر. تغيّر الإيقاع، وتغيّر النسق، لكن الاسم بقي، والمكان بقي يعرف نفسه.

في الأولى، كان سنيسلة حيًّا يعيش على القرب؛ قرب البيوت، وقرب الناس، وقرب البحر، وفي الثانية، صار حيًّا يعيش على الاتساع؛ اتساع العمران، واتساع الرؤية، واتساع الزمن الذي مرّ به. لم تختفِ الذاكرة، بل أعادت ترتيب نفسها، وانتقلت من تفاصيل الأزقة إلى سعة المشهد.

بين الصورتين، لم يكن التغيير قطيعة، بل امتدادًا. فحي سنيسلة لم يفقد ملامحه القديمة، بل حملها معه وهو يعبر الزمن، وكما تتبدّل الوجوه دون أن تضيع الملامح، تبدّل الحيّ دون أن ينسى من كان. هنا، في المسافة بين صورتين، تقف الذاكرة لا لتقارن فقط، بل لتقول: " هكذا تكبر الأمكنة… دون أن تغادر جذورها”.

الطريق الذي تعلّم المشي مع الزمن

في الصورة الأولى، قبل ثمانيةٍ وثلاثين عامًا، كان الطريق المؤدي والمطل على حصن سنيسلة أشبه بخطٍ خجول مرسوم على جسد الصحراء. مسارٌ ضيق، قليل الحركة، تحيط به أرضٌ مفتوحة لا يحدّها سوى الأفق. السيارات تمرّ على استحياء، كأنها لا تريد أن تقطع الصمت دفعةً واحدة، والفراغ هو سيّد المشهد، يمنح المكان سعةً تشبه الانتظار الطويل.

كان الطريق آنذاك يخدم أكثر مما يُظهر؛ يؤدي وظيفته دون أن يفرض حضوره، ويترك للحصن أن يكون العلامة الأوضح، وللتلة أن تكون العين التي ترى كل شيء من علٍ. لا أرصفة، ولا أشجار، ولا ما يدلّ على استعجال الزمن. ثم، بهدوء لا يُرى، تغيّر كل شيء.

في الصورة الثانية، يعود الطريق نفسه، لكنه أكثر ثقة. اتّسع، وتفرّع، واكتسب ملامح مدينة تعرف أين تمضي. الأرصفة تحدده، والأشجار ترافقه، والدوارات تنظّم حركته. لم يعد مجرد ممرّ، بل صار جزءًا من حياة يومية نابضة؛ حركة سيارات متواصلة، ومبانٍ تحيط به، وفضاء حضري يعكس اكتمال المشهد.

ومع ذلك، لم يفقد الطريق ذاكرته. ما زال اتجاهه هو ذاته، وما زال يفضي إلى الحصن، كأن بينهما اتفاقًا قديمًا لا ينقضه الزمن. في الأولى، كان الطريق يشقّ الصحراء ليصل إلى التاريخ، وفي الثانية، يشقّ المدينة ليذكّرها به.

بين الصورتين، لم يتغيّر المسار بقدر ما تغيّر الإيقاع. من بطءٍ وهدوء، إلى انتظام وحيوية، ومن طريقٍ عابر، إلى شارعٍ يعرف أنه جزء من حكاية أكبر، وهكذا، كما المدن، كبر الطريق… دون أن ينسى من أين بدأ.

وهكذا، لا تقف هذه الصور عند حدود المقارنة بين زمنين، بل تتجاوزها لتصبح شهادة صامتة على سيرة المكان، فبين عدسة التقطت المشهد قبل ثمانيةٍ وثلاثين عامًا، وأخرى أعادت النظر إليه اليوم، تتكشف حكاية مدينةٍ كبرت بهدوء، وتحوّل عمرانٍ تشكّل دون أن يقطع صلته بجذوره، وتبقى مدينة صور، بطرقها، وأحياؤها، ذاكرةً مفتوحةً للأجيال، تذكّر بأن الزمن قد يغيّر الملامح، لكنه لا يمحو المعنى، ولا ينتزع من المكان حقّه في أن يُروى.